A l’occasion de la sortie du DVD d’Innocence en France, nous avons souhaité revenir, au sein de cette étude, sur les manifestations les plus évidentes à nos yeux, que sont les cyborgs, robots et êtres cybernétiques, des questions soulevées par la problématique de l’évolution future du corps et de l’esprit dans les films suivants d’OSHII Mamoru : Ghost in the Shell et Innocence.

«(…) les trois Règles fondamentales de la Robotique (…) :

Premièrement, un robot ne peut atteindre à la vie d’un être humain ou, par inaction, laisser un être humain en danger. (…)

Deuxièmement, (…), un robot doit toujours obéir aux ordres d’un être humain, excepté lorsque ces ordres entreraient en conflit avec la Première Loi. (…)

Et troisièmement, un robot doit protéger sa propre existence, tant que cette protection ne rentre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième Loi.»1

Les deux films d’OSHII considérés dans cette étude, Ghost et Innocence, mettent en scène des cyborgs ou des robots à l’apparence humaine. Plusieurs personnages, secondaires ou principaux, appartiennent à cette classification. Parmi eux se trouvent le cyborg interprète dans Ghost qui s’est fait pirater par le Puppet Master, et le cyborg à « pince de crabe » dans Innocence. Kim peut aussi en faire partie puisque, bien qu’étant humain à l’origine, il a choisi de complètement délaisser ses origines charnelles en transférant son ghost dans un corps cybernétique, expérience encore plus radicale que celle du Major (qui a conservé quelques cellules humaines). Mais les personnages qui prennent en charge toutes les problématiques esthétiques et thématiques liées aux figures de la mutation sur le corps cybernétiques dans Ghost et Innocence sont, précisément, le Major KUSANAGI Motoko et les poupées tueuses de Locus Solus.

Les trois lois de la robotique, qu’Asimov a inventées dans sa littérature et qui sont utilisés en robotique encore aujourd’hui comme base réflexive par les chercheurs, ne sont pas respectées dans les films d’OSHII. Il n’y a rien d’étonnant à cela : les lois sont faites pour être transgressées et Asimov lui-même les avait inventées dans le but de s’en servir comme enjeu dramatique dans ses histoires. Et pourtant OSHII va aller jusqu’à les citer directement dans Innocence. Tout simplement parce que ces trois lois posent les bases des problèmes fondamentaux qui se posent à toute construction cybernétique ou robotique : le problème de la corporéité (limites de sa propre protection et de son autonomie) et le problème de l’identité (limites de sa liberté et de son autodétermination), deux problèmes qui permettent à OSHII de jouer conséquemment avec les notions de mutation, métamorphose, transformation, parasitage, etc.

I. Questions de corporéité

« C’est là ! dit-il. – C’est là que j’ai enfermé l’illusion même du derme humain. Vous en avez éprouvé la sensation (…). (…) cette molle substance, si élastique et si subtile, qui vitalise, pour ainsi dire, le résultat obtenu, – et ceci au point de bouleverser complètement les sens de l’Humanité. Il devient tout à fait impossible de distinguer le modèle de la copie. C’est la nature et rien qu’elle, ni plus ni moins, ni mieux ni plus mal : c’est l’Identité. »2

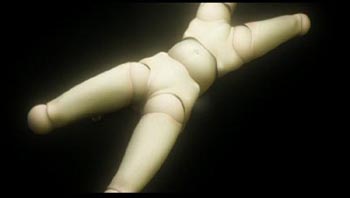

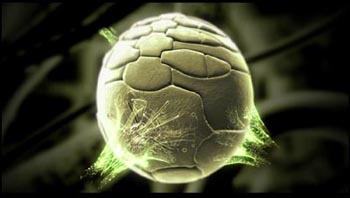

Le corps des cyborgs est un corps problématique en ce sens qu’il est à la fois humain dans son apparence et non humain dans ses capacités et sa fabrique intérieure. La monstration d’un corps cybernétique à l’œuvre chez OSHII nous montre comment une mécanique (à défaut d’un autre mot) non humaine, transmise par une apparence extérieure humaine, obtient des actions surhumaines. Qu’est ce qui, corporellement, en lui, fait d’un cyborg ce qu’il est ? Tout d’abord sa vision est modifiée comme chez Batou : elle est capable de faire appel à des éléments d’information extérieure, comme celle du Major dans la scène d’ouverture de Ghost. Les cyborgs ne sont pas sensibles à l’alcool (qu’ils peuvent donc boire en grande quantité s’ils le désirent – fantasme déplacé par l’homme sur la machine) parce que leur corps a été conçu de telle sorte qu’ils l’éliminent presque immédiatement. Lors de la scène avec le cyborg interprète du Ministère, piraté par le Puppet Master, le personnage en question est allongé, le visage impassible, les yeux fermés, selon une imagerie très médicale, comme s’il était endormi pour une opération. Il s’agit bien de cela puisqu’il est infecté par un virus. Mais pour cet être particulier, l’organe qu’il faut ausculter est son cerveau informatique (fig. 1).

Figure 1. Une opération à « cerveau ouvert » (Ghost in the Shell).

Le cyborg interprète est donc allongé, avec le crâne ouvert et l’on aperçoit la fabrique électronique de son cerveau. Fabrique qu’OSHII ne peut s’empêcher de connoter comme vivante avec des tubes qui en sortent et qui pulsent comme une artère ou une veine qui viendrait nourrir de sang l’organe malade (il avait déjà utilisé ce procédé avec le tank sur lequel arrive le jeune homme dans Tenshi no Tamago). D’autres visions de la fabrique interne du corps cybernétique ou robotique sont données durant la séquence avec le légiste dans Innocence. Premièrement, il y a le corps de la gynoïde ou « sexaroïde », puisque c’est dans cette séquence que l’on apprend que les poupées tueuses ont été fabriquées en vue de donner du plaisir. OSHII nous le donne à voir de l’intérieur par l’entremise d’un robot d’assistance médicale. Corps entièrement fait d’alliage métallique, il est bizarrement creux. Comme si ce qui se définissait comme entité pensante dans ce robot n’avait strictement rien à voir avec son corps. Deuxièmement, le légiste elle-même, puisqu’il s’agit d’une femme, est un cyborg. Mais elle ne le dévoile qu’à la fin, après avoir eu une longue conversation avec Batou et TOGUSA sur la condition actuelle des robots et cyborgs. Elle approche une sorte de paire de jumelles reliée par un câble à sa console informatique de travail et à ce moment là, son visage s’ouvre, ses yeux se soulèvent afin qu’elle puisse venir brancher ses jumelles directement sur son cerveau électronique (fig. 2).

Figure 2. Intériorité électronique chez le cyborg (Innocence).

Genèse du cyborg dans Ghost in the Shell

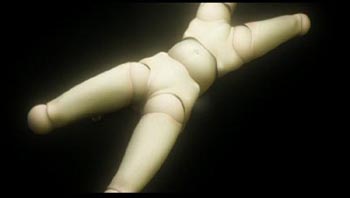

Mais plus que tout autre plan fugace d’apparition partielle de l’intériorité du corps d’un cyborg, les génériques des deux films vont nous permettre de rentrer de plein pied dans cette autre dimension de la corporéité cybernétique. En effet, ils proposent tous les deux de nous montrer comment se fabrique le corps d’un cyborg comme celui dont est équipé le Major dans Ghost et celui d’une gynoïde dans Innocence. Le générique du premier film démarre alors que le Major vient de disparaître dans les airs, au-dessus des rues du Hong-Kong oshiien, grâce à son camouflage thermooptique qui la rend complètement invisible. Afin de nous faire passer d’une étape à une autre de la fabrication, OSHII alterne ces plans avec les titres du générique. Les premiers plans nous montrent la tête du cyborg, entièrement artificiel et composé de plusieurs morceaux, pivotant et s’emboîtant parfaitement les uns avec les autres, ainsi qu’une sorte d’image radio d’un cerveau (cette image sera reprise ensuite dans le film à chaque séquence où il est question d’un ghost visualisé informatiquement). La seconde étape nous montre le squelette du cyborg, entièrement métallisé et dont la musculature revêt l’apparence de véritables muscles (fig. 3).

Figure 3. Première version d’un corps cybernétique (Ghost in the Shell).

Puis des cuves remplies d’eau apparaissent à l’écran et le corps cybernétique passe de l’une à l’autre, devant des observateurs extérieurs : on peut se demander si ces deux silhouettes sont humaines ou si elles sont aussi cybernétiques, auquel cas le fait qu’elles assistent à la « naissance » de l’une d’entre elles et qu’elles soient au nombre de deux renvoie à une image parentale. Le corps passe alors dans un second bain où il se charge d’une sorte d’enveloppe corporelle qui tout de suite fait figure de peau, mais d’une couleur pas du tout humaine et qui fournit aussi au cyborg la matière pour sa chevelure. Ensuite, une sorte de poudre est projetée sur le corps qui tourne sur lui-même de sorte à être complètement exposé. Vient enfin le passage à un troisième bain, où s’opère une sorte de mue, qui fait partir une couche superficielle de la peau du cyborg. Le corps est ensuite plongé dans un quatrième bain, où cette fois-ci la peau semble avoir pris sa texture définitive. Pour finir, le corps va finalement être émergé de l’eau pour une inspection finale. Le plan de fin de cette « naissance » n’est pas celui évident du plan sur le visage du cyborg qui vient de naître, les yeux encore fermés, mais plutôt ceux qui suivent (puisque le générique n’est pas terminé, ils appartiennent à la même logique signifiante) : Motoko se réveille chez elle, ouvre grand les yeux et bouge ses doigts comme pour se prouver sa propre existence. Le film annonce son sujet : un corps artificiel, que l’on vient de problématiser, a pour réelle angoisse la réalité même de son existence métaphysique (fig. 4).

Figure 4. Le doute existentiel au réveil et la certitude d’un corps artificiel (Ghost in the Shell).

Genèse du cyborg dans Innocence

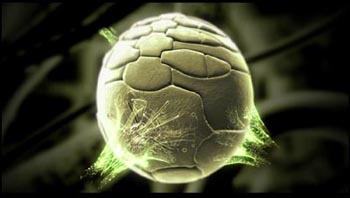

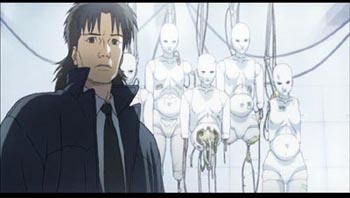

Nous allons maintenant étudier le générique d’Innocence, avant de faire une analyse comparative afin de dégager des différences et des constantes dans cette vision oshiienne de la naissance d’un être artificiel. Le générique du film commence après que Batou a tué la gynoïde devenue folle et qui avait assassiné des membres des forces de l’ordre. Là aussi, OSHII alterne plans sur la construction d’une poupée-robot et titres du générique. Le premier plan nous montre ce qui ressemble fortement à un ovule humain fécondé suite à l’arrivée de spermatozoïdes et aux reproductions cellulaires rapides qui sont censées s’ensuivre. Mais au bout de quelques transformations, les premiers éléments bioélectroniques apparaissent. Des tubes, des circuits électroniques, des flux de données viennent s’accrocher à cet œuf primordial, avant qu’une structure mécanique complète ne vienne l’entourer et l’envelopper pour vraisemblablement le protéger. Ensuite, baignée dans un liquide, une forme ronde (certainement la boule des plans précédents) est accrochée à une sorte de colonne vertébrale métallique entourée de filaments très fins, comme des fibres optiques. Le plan d’après montre le montage d’une main de la poupée-robot au design élégant et d’apparence très gracile, et dont l’intérieur de la paume est vide, à l’exception des mêmes « filaments » qui partent du poignet pour rejoindre chacun des cinq doigts. Puis vient l’assemblage de différentes parties importantes du corps : l’abdomen, le torse, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Avant que la jonction entre tous ces éléments se fassent sans laisser de jour entre eux, tous les filaments sont bien rentrés dans le corps. Le plan d’après est particulier : il renvoie directement aux sculptures de poupées d’Hans Bellmer et à leur géométrie toute particulière (fig. 5).

Figure 5. Quand OSHII et ses poupées-robots nous renvoient à Hans Bellmer (Innocence).

Mais cette position ne dure pas et la poupée se dédouble : en fait, elle se reflétait dans une surface interne au bassin dans lequel elle est plongée. Elle va d’ailleurs se rapprocher de son reflet (référence à la scène dans Ghost où Motoko se baigne dans l’océan et vient toucher son reflet dans la surface de l’eau) et OSHII passe en fondu au noir très rapidement sur les titres au moment où le corps et son image vont justement se toucher. Le corps de la poupée va ensuite être transféré d’un bain à un autre et au passage, il va être entouré petit à petit de courbes concentriques qui vont avoir comme faculté de lui laisser une peau et sa chevelure. Finalement le corps finit par être montré en position quasi fœtale et tandis qu’il remonte vers la surface du bassin, les derniers filaments, qui le reliaient à son environnement extérieur, se cassent et les ouvertures sur le corps où ils étaient amarrés se referment. Le dernier plan nous montre le visage en gros plan de la poupée, puis un gros plan rapproché de son œil, où les plus observateurs peuvent tenter de deviner ce qui est dessiné dans le fond de sa pupille et qui s’y reflèterait : le visage du Major, celui du cyborg du générique de Ghost ou bien celui d’une des fillettes qui a « donné » son ghost à cette poupée ? OSHII refuse de répondre à la question, en tout cas sur le commentaire audio du DVD du film. En revanche, le spectateur peut lire assez facilement tout autour de sa pupille les informations suivantes : « Hadaly Logic System Type-2052 – 1838-1889 – L’Eve future – Villiers de l’Isle Adam ». OSHII en plus d’ouvrir son film sur une citation du livre du romancier français, dédicace sa propre « création » à celui qui l’en a inspiré. Ou plus exactement à ceux qui l’ont inspiré, puisque dans la scène qui suit le générique, on apprend que les cyborgs devenus fous et qui tuent des humains sont des modèles de marque Locus Solus, n°2052, type Hadaly. Le cinéaste japonais fait ainsi son premier clin d’œil dans le film (il y en aura d’autres) à Raymond Roussel. Quand on sait que les yeux et les doigts sont les parties du corps humain qui nous définissent génétiquement de manière absolument unique par rapport à nos semblables, il est intéressant de constater que c’est dans les yeux de son Hadaly, qu’OSHII a voulu rendre hommage à son créateur originel (fig. 6).

Figure 6. Quand la paternité intellectuelle est dans le patrimoine génétique du corps (Innocence).

Comparaison des deux séquences

Premier élément de comparaison, les deux génériques accordent une place importante aux cuves d’eau, qui nous renvoient bien évidemment en premier lieu au liquide amniotique. Mais ces cuves d’eau et cette circulation de liquide nous renvoient aussi à Villiers et à ses fluides parcourant l’Eve future, ainsi qu’au Second Faust de Goethe et à la naissance dans un liquide spécial de l’Homunculus. On pense aussi dans les mouvements amples et graciles des corps cybernétiques oshiiens à ceux de la danseuse à la chevelure musicale dans le grand diamant rempli d’aqua-micans de Roussel dans Locus Solus. Autre élément de comparaison, l’armature squelettique : concevant le corps de manière plus physiologique dans Ghost, le film s’attache plus exactement à mettre en scène un cyborg dans l’acception de sa définition primitive (mi humain, mi machine) dans le sens où la machinerie cybernétique oshiienne est considérablement calquée sur le corps humain et son assemblage biologique. Dans Innocence, OSHII part dans une direction à la fois plus d’ingénierie génétique (le début du générique et la cellule originelle) et conceptuelle : la construction d’éléments disparates, de morceaux entiers plus ou moins importants du corps, qui sont réunis ensemble autour d’un axe (la « colonne vertébrale ») centralisant leurs forces et leurs tensions. Cette armature squelettique dans Ghost accède à son enveloppe externe par l’ajout puis la perte d’une couche de peau (renvoyant aux conceptions de maturation du corps que l’on trouve chez les reptiles d’où la qualification du cyborg comme étant à sang froid). Alors que dans Innocence la peau n’apparaît qu’après le passage du corps au travers d’un liquide qui vient s’ajouter à lui en suivant des courbes concentriques, qui nous renvoient aux courbes de limites de fonctions mathématiques servant à définir ce vers quoi elles tendent (donnant ainsi à la poupée-robot du film une connotation excessivement scientifique – fig. 7 et 8).

Figures 7 et 8. Mutation par la perte (la mue dans Ghost)

et par l’ajout (les courbes de limite mathématique dans Innocence).

Les filaments dans Innocence peuvent être vus aussi bien comme le réseau artériel du cyborg, pour ceux qui parcourent l’intérieur de son corps, que comme des cordons ombilicaux, pour ceux qui se cassent à la fin du générique. Enfin la naissance dans Ghost est un spectacle industriel, actualisé par la présence d’observateurs et de toute une machinerie autour du corps explicitant plus ou moins bien les lieux de la construction de cet être cybernétique ; dans Innocence, l’intégralité de cette naissance a lieu dans un environnement liquide et à aucun moment n’entrent dans le champ de vision de la caméra d’éléments extérieurs permettant de se faire une idée de comment cet assemblage occupe une place dans une machinerie industrielle plus large. OSHII nous fait partager intimement la création de ce corps cybernétique, en allant à l’origine même de son existence (la cellule originelle – fig. 9), en enfermant la caméra dans le corps même du robot (lorsque les morceaux se joignent les uns aux autres, la caméra se place, le temps d’un plan fugace, à l’intérieur du corps, le long de la colonne vertébrale) et en nous faisant approcher au plus près de sa paternité (les inscriptions dans l’œil de la gynoïde) et de sa possible identité (le visage que l’on devine se refléter dans la pupille).

Figure 9. Cellule originelle et bioélectronique : une vision intime de la conception cybernétique dans Innocence.

Questions d’apparence extérieure

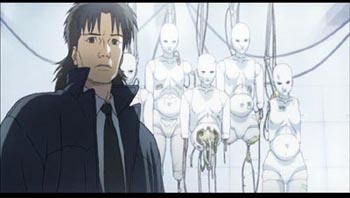

Nous allons maintenant nous pencher sur l’apparence des cyborgs et des robots. Certains ressemblent aux humains, comme Motoko ou le légiste, à quelques exceptions près : elle possède des signes distinctifs derrière sa nuque, qui abritent ses orifices de connexion avec un système informatique extérieure. Tant qu’elle utilise son corps dans les limites des capacités humaines, elle est tout à fait capable de passer inaperçue au milieu des humains « normaux ». D’autres comme les sexaroïdes d’Innocence, bien qu’ayant une apparence très proche de celle d’un humain diffèrent sensiblement dans leur démarche, ou dans leur regard et peuvent être distingués des humains. Evidemment, ceux que rencontre Batou lors de l’attaque du bateau-usine de Locus Solus, ne semblant pas encore être complètement achevé, ils sont tout à fait identifiables. Leur démarche est d’ailleurs proche de celle de pantins et là il y quelque chose de profondément mutant et malsain à voir ces corps prévus pour être des objets de plaisir se transformer en machines de combat au corps à corps. Une autre figure de pantin prenant le corps d’un cyborg comme lieu d’expérimentation se retrouve lors de la scène avec le cyborg à « pince de crabe ». Batou qui vient de la vaincre, se branche sur lui avec une sorte de commande manuelle (comme un joystick de jeu vidéo) et oriente sa tête dans la direction qu’il désire avant de le débrancher, signifiant par là sa mort. Une autre figure de pantin robot vient apparaître dans la séquence du manoir de Kim, lorsque la poupée qui servait le thé s’enfuit et que sa démarche là encore est celle d’un pantin dégingandé (on notera le clin d’œil appuyé d’OSHII, par le biais de ce personnage, à Philip K. Dick et à Ridley Scott et Blade Runner – fig. 10).

Figure 10. Quand OSHII concentre les pantins : Kim et ses câbles,TOGUSA piraté et la poupée serveuse de Blade Runner (Innocence).

En ce qui concerne le sexe des corps cybernétiques, OSHII nous présente essentiellement des corps féminins, même si des personnages secondaires comme Kim ou le cyborg à « pince de crabe » nous confirment qu’il existe aussi des corps cybernétiques masculins, appuyé par le fait que les équipement cybernétiques et autres modifications dont profite Batou, par exemple, sont d’apparence masculine. Pour en revenir à ces corps féminins que le film met en scène plusieurs fois nus ou du moins dans une représentation proche de la nudité, on se rend compte lors de la naissance de la cyborg au début de Ghost, que bien que possédant une poitrine développée signifiant très précisément son « sexe », elle ne possède pas d’organe génital. De plus, le corps du Major est plusieurs fois dans le film virilisé : dans le choix de ses habits, dans la mise en avant de sa musculature à son réveil par la lumière au début du film (fig. 11) ou lors du combat contre le tank. S’il est évident que le Major est une femme, sa féminité au travers de son corps n’est certes pas mise en avant. OSHII s’oppose en cela au travail qu’a fait l’auteur du manga original, SHIROW Masamune, qui plus d’une fois représente le Major dans des combinaisons très moulantes et mettant en avant ses formes aguichantes (au-delà d’un simple formatage du manga pour des raisons de public visé, SHIROW est un mangaka particulièrement obnubilé par le corps des femmes, leurs formes et les poses suggestives, puisqu’en plus de peupler ses mangas d’images de ce type, il a même réalisé des artbooks constitués presque uniquement de ces images à connotations érotiques). Dans le même ordre d’esprit, la sexualité de Motoko semble à vrai dire inexistante lorsqu’on regarde le film (c’est d’ailleurs plus le regard que porte Batou sur elle qui la charge d’érotisme que son corps en lui-même), à la différence encore du manga original, où Motoko se laisse aller à des jeux saphiques avec des camarades féminines cyborgs (planches qui sont censurées dans la version française du manga).

Figure 11. Virilisation par la lumière du corps féminin du Major (Ghost in the Shell).

L’apparence devient par contre un problème lorsque ces corps cybernétiques entrent en action dans des situations qui dépasserait n’importe quel être humain « normal ». Par exemple, lors de la poursuite du faux pirate dans Hong-Kong, Motoko atterrit après un saut vertigineux sur le toit d’un immeuble et enfonce sous son poids la plaque de béton qui l’a réceptionnée (une image que les frères Wachowski reprendront dans Matrix avec Trinity, film qu’ils ont ouvertement référencé à Ghost). Le combat lui-même contre le faux pirate, malgré son invisibilité, nous montre la force exceptionnelle du Major que lui confère son corps cybernétique. Mais tout corps a ses limites et dans ses deux films, OSHII va mettre en scène ce qu’il advient de monstrueux à ces corps lorsqu’ils les atteignent, ou bien lorsque leurs possesseurs atteignent leurs propres limites. Dans Ghost, lors de la scène finale contre le tank, le Major après avoir détourné son attention, se retrouve sur le « dos » du véhicule et tente d’ouvrir la trappe menant au cerveau électronique de l’engin. Elle se met alors à tirer de toutes ses forces à tel point que ses muscles commencent à saillir de ses membres, grossissant de plus en plus, pour finalement se casser violemment sous la tension qu’elle exerçait sur eux, sans parvenir à ouvrir la trappe. Pouvant déployer une force considérable mais n’ayant pas, par ailleurs, de véritable seuil de limite de douleur, elle en vient à détruire son propre corps à l’aide de sa force, dans l’espoir de pouvoir accéder au Puppet Master (fig. 12). Lorsque Motoko, qui a pris possession d’un corps de gynoïde pour venir en aide à Batou dans le bateau-usine, tente d’ouvrir le cerveau informatique du bateau, la même scène se reproduit (elle détruit un bras de la poupée qu’elle pirate) à l’exception que cette fois-ci elle arrive à ses fins.

Figure 12. Quand la destruction volontaire du corps cybernétique n’est qu’une étape (Ghost in the Shell).

Cette autodestruction du corps, comme dernier acte libérateur des entraves qu’il symbolise, est également utilisée par OSHII à la fin de la séquence de pré générique d’Innocence, lorsque Batou va à la rencontre de la poupée-robot qui a tué des policiers. Il la trouve assis sur des marches près d’une porte dans une ruelle. Elle l’attaque, il la repousse et l’envoie violemment contre un mur. Elle se met alors à murmurer deux fois de suite « Aidez-moi ». Puis tout son corps est comme saisi de tremblement, ses mains approchent de son torse, commencent à déchirer la fabrique même de sa peau cybernétique, pour faire apparaître son armature squelettique, qui dans un mouvement brusque et violent s’ouvre de l’intérieur comme si les câbles qui parcouraient l’intérieur de son corps voulait en sortir, figurant en quelque sorte ses « boyaux ». Mais comme si cela ne suffisait pas pour permettre à la poupée d’échapper à son corps, son visage se met lui aussi à s’ouvrir alors qu’elle pousse un cri aigu de désespoir (fig. 13), une dernière tentative de fuir à jamais ce corps et la condition qui lui échoit.

Figure 13. L’autodestruction ou le dernier cri de désespoir de la poupée-robot (Innocence).

Ces poupées-robots inaugurent dans Innocence le discours que le film va mettre en place, et que nous détaillerons plus bas, sur le devenir des êtres artificiels dans la société des hommes. La séquence chez le légiste est emblématique de cette thématique, avec cette pièce morbide à l’ambiance particulièrement « froide » (d’ailleurs TOGUSA a réellement froid et son souffle est visible, alors qu’il n’y a aucune raison qu’une pièce d’autopsie pour cyborgs soit réfrigérée comme le sont celles pour êtres humains, puisqu’il n’est pas question, a priori, de décomposition organique et donc de problème dû à la chaleur). En effet, on peut voir dans cette pièce un nombre important de cyborgs et de robots désactivés, une sorte de chambre froide pour êtres cybernétiques, où le démembrement, la mutilation et le morcellement des corps est la norme et non la marge (fig. 14). OSHII travaille cette scène sur tous les angles possibles et joue beaucoup, nous le verrons dans la dernière partie de ce chapitre, sur les déformations de vision et les axes décalés. De plus, lorsque le légiste fait écouter à Batou et TOGUSA, l’enregistrement audio des derniers instants de la poupée éliminée par Batou et que son appel au secours (« Aidez-moi ») se met à passer en boucle, OSHII calque le son de l’enregistrement sur des enchaînements de visage impassible d’autres robots désactivés, présents dans la pièce.

Figure 14. La norme de la chambre froide : un humain et des corps cybernétiques en morceaux (Innocence).

Toutes ces questions de corporéité sont là pour nous faire comprendre que l’enjeu fondamental qui se fait jour dans les cerveaux électroniques des cyborgs (y compris celui du Major, même s’il lui reste quelques cellules humaines), est la question de l’Identité définie par ces corps ou plutôt non définie ou alors que très partiellement. Ils ne peuvent décider de l’autonomie de leurs corps, ils sont conscients de leur place en marge d’une société qui n’est pas la leur. Tout cela provoque forcément chez ces êtres cybernétiques un questionnement sur leur condition, leur liberté et leur autodétermination.

II. Problèmes d’identité

« Puisque nos dieux et nos espoirs ne sont plus que scientifiques, pourquoi nos amours ne le deviendraient-ils pas également ? »3

Innocence s’ouvre sur cette citation de L’Eve future et tout en rappelant le contexte de la fin de Ghost (la fusion entre le Major et le Puppet Master), elle préfigure l’un des thèmes centraux du film à venir. OSHII, au travers de ses deux films situés dans l’univers du manga de SHIROW Masamune et en adaptant très librement le matériau original, va pouvoir mettre en place un discours personnel sur la quête d’identité de ses personnages d’êtres artificiels et leur ardent espoir de changement. En effet, que le spectateur se trouve en face de Motoko ou bien des poupées-robots, l’enjeu est le même : elles doivent trouver qui elles sont, au risque de se métamorphoser durant cette quête.

Les poupées-robots d’Innocence sont des êtres artificiels dont la fonction est de pouvoir procurer du plaisir sexuel à leurs possesseurs humains. Le film pose déjà problème par rapport à cette définition des sexaroïdes, puisqu’il ne montre à aucun moment comment cette fonction pourrait s’accomplir. Au contraire, les sexaroïdes sont tout de suite indexées à la violence et au meurtre. Bien entendu éros et thanatos ont toujours fait bon ménage et même s’il est déroutant de voir ces êtres cybernétiques devenir de véritables machines de combat à la fin du film dans le bateau-usine, ce passage d’un extrême à l’autre est somme toute assez logique. Si la séquence finale met en scène des robots qui sont commandés par le cerveau informatique du bateau, les gynoïdes à l’origine des meurtres sur lesquels enquêtent Batou et TOGUSA, semblent avoir agi de manière isolée bien que des questions de responsabilité collective se fassent jour : rébellion, vices de fabrication en chaîne, complot humain utilisant des cyborgs pour brouiller les enquêtes ? Toutes les interrogations sont possibles. Et pourtant dès le début du film, le cri de secours de la poupée et son acte suicidaire d’autodestruction est peut-être le fait d’une volonté transcendantale de signifier qu’il y a un problème d’identité en elle. En effet, la découverte à la fin du film par Batou et Motoko des fillettes, dont le ghost est cloné et ces copies installées dans les poupées-robots, le confirme. Ce cri de secours est un appel lointain des fillettes transmis au travers du clone de leur ghost, mais qui perturbent profondément le fonctionnement des poupées, au point que celles-ci cherchent le salut dans l’autodestruction. Elles ne veulent pas servir de simples outils, comme tant d’autres robots avant elle, pour être déconsidérées une fois leurs offices accomplis (comme l’explique très bien le légiste à propos des robots domestiques et de leur triste sort lorsque leurs propriétaires n’en ont plus besoin). Batou dit à la fin du film, après avoir sauvé la fillette, que l’agent de Locus Solus qui a révisé les Lois des sexaroïdes afin qu’elles puissent s’en prendre à des êtres humains, n’a pas pensé aux victimes. Et il précise qu’il parle des sexaroïdes, dotées d’âme, même s’il s’agit de clones. La fillette lui répond qu’elle non plus elle n’a pas choisi, qu’elle ne voulait pas devenir une poupée. A quoi, le Major rétorque que si les poupées pouvaient parler (comprendre : si quelqu’un les écoutait), elles crieraient sans doute qu’elles ne voulaient pas devenir humaines. Batou, mi homme mi machine, peut-être même plus machine qu’homme à la fin de ce deuxième film, est sensible à la condition de vie des poupées, pas seulement parce qu’il en est proche, mais parce qu’il a compris qu’elles font partie intégrante de l’avenir des sociétés humaines (devrait-on dire humanoïdes ?). Se préoccuper de leur Identité, leur trouver une place qui sache les respecter et leur octroyer un espace de liberté et l’autodétermination semble un projet de métamorphose du pouvoir politique sur les corps (humains ou cybernétiques) ambitieux, mais nécessaire (fig.15).

Figure 15. Acte suicidaire d’autodestruction d’une poupée, pour se révolter contre ses conditions (Innocence).

En ce qui concerne le Major, partons d’abord de la définition qu’elle donne d’elle dans Ghost. Lors de la scène sur le bateau, après sa plongée, Batou et Motoko discutent sur leur vie et leur avenir. Au terme de cette discussion, le Major se met alors à se définir en ces termes :

« Une multitude d’ingrédients composent le corps et l’esprit, comme tous ces composants qui font de moi un individu à part entière. Bien sûr, mon apparence me différencie des autres, mais mes pensées n’appartiennent qu’à moi, et j’ai le sens de ma propre destinée. Il y a ça et les informations que je rassemble et utilise à ma façon. Le tout, en se mélangeant, me crée et détermine ma confiance. Pourtant, je me sens confinée, limitée dans mon évolution. »

Et pourtant, une partie des déclarations du Major sont contredites par le film, ce qui appuie la fin de son dialogue sur son sentiment de confinement et de limitation. Motoko est bien consciente de posséder une identité à part entière. Cette identité repose sur différentes conditions, dont certaines semblent échapper au Major et la font douter ce qu’elle est. Elle dira d’ailleurs à Batou les phrases qui suivent : « Je doute parfois d’être moi-même, comme si quelqu’un avait fourré mon cerveau dans ce corps. » Preuve en est dans la séquence suivante, alors qu’elle avait dit que son apparence la différencie des autres, lorsqu’elle se balade dans Hong-Kong, elle aperçoit un double d’elle-même en train de manger dans un restaurant (fig. 16 et 17).

Figures 16 et 17. Quand l’apparence

n’est plus un critère d’unicité de soi (Ghost in the Shell).

Cette image d’elle n’est certainement pas tout droit sortie de son imagination et l’orientation des regards et le jeu du personnage attestent de la réalité de ce que ses yeux ont vus. En effet, les autres cyborgs que le film met en scène lui ressemblent beaucoup, malgré des différences, qui généralement ne relèvent que de la couleur des yeux ou des cheveux et de quelques légères différences dans les traits du visage : la cyborg interprète du Ministre, la cyborg que l’on voit « naître » pendant le générique, la cyborg que le Puppet Master va utiliser pour rejoindre la Section 9. Même la fillette-cyborg que Batou trouve pour accueillir le ghost fusionné du Major et du Puppet Master ressemble étrangement à une version enfantine du corps et de l’apparence du Major. Cette question des doubles est évidemment explicitée dans la scène où Motoko plonge dans l’océan. Elle laisse son corps chuter dans les profondeurs sombres de la baie de Hong-Kong pour se perdre dans une immensité qu’elle ne peut appréhender et sentir réellement l’unicité de son existence, l’océan faisant référence aussi aux « bains » de sa « conception » (le début du film) et lui procure un sentiment de sécurité profond. Mais, lorsque ensuite elle remonte à la surface, elle se rapproche de plus en plus de son reflet, comme si l’élément liquide (dans lequel son corps cybernétique est né) se chargeait de lui rappeler la dualité de son identité : humaine et cybernétique. Dualité de l’identité, dualité de sa représentation (fig. 18). Il est clair que Motoko n’est pas épanouie par sa condition, elle semble souvent empreinte de mélancolie et le film travaille beaucoup ses apparitions autour de cette ambiance : dans son lit, lorsqu’elle se réveille au début du film, la lumière et son regard sur la ville ; lorsqu’elle plonge, ses yeux fixent le ciel parcouru de lumières orangées et qui donnent l’impression qu’elle aspire à fuir vers cette horizon lumineux ; elle ne parle finalement que très peu comparée aux autres personnages et pendant presque tout le film ses yeux sont habités par « un sentiment d’abattement et de tristesse ».

Figure 18. L’eau rappelle à Motoko sa dualité (Ghost in the Shell).

Motoko a conscience des limites de son identité corporelle actuelle : le corps qu’elle utilise, non seulement est standardisé (le double qui mange, les autres cyborgs féminins, une naissance industrialisée –cf. supra), mais en plus il ne lui appartient pas complètement (si elle venait à quitter la Section 9, elle devrait restituer les modifications qui ont été financées par son employeur – soit l’intégralité de son corps, puisqu’il ne lui reste plus que quelques cellules humaines – aux dires de Batou). Le nom qu’elle porte est d’ailleurs aussi très intéressant dans cet axe de lecture du personnage : son nom de famille est KUSANAGI, or : « C’est en fait la première partie du nom d’une épée légendaire Kusanagi no Tsurugi (la lame « qui fauche l’herbe »). »4 Cette épée fait partie des Sanshu no shinki, qui sont « les trois trésors du Shintô : le miroir (…), le sabre (…) et les joyaux (…). Ces trois objets (…) sont devenues les emblèmes de l’autorité impériale (…). »5 Le sabre est censé reposer au sanctuaire shintô de Nagoya, qui s’appelle Atsuta-Jingû, et qui fait partie des trois sanctuaires les plus vénérés du Japon.6 Ainsi donc le corps du Major, qui porte ce nom légendaire, est véritablement un objet qui la dépasse et ne lui appartient que partiellement, tant ses connotations religieuses en font un objet à part.

Ce corps est donc une entrave à son avenir, à son évolution. Pire, il peut être envahi (le piratage) et ainsi fournir à un intrus un accès privilégié à ce qui est vraiment elle : son ghost, la seule chose qui lui appartient complètement. Elle en fera l’expérience un bref instant sur le bateau lorsque après avoir donné à Batou sa définition d’elle, ils entendent dans leur cerveau, toujours raccordé au réseau d’informations (ce qu’OSHII appelle dans le film le Net), le Puppet Master s’exprimer avec la voix de Motoko. Elle finit par réaliser que le caractère irréductible de son identité se trouve véritablement dans sa conscience éthérée. Peut-être est-ce pour cette raison qu’elle est fascinée par le Puppet Master, qu’elle veut absolument « plonger » dans le ghost du pirate et accepte finalement assez facilement de fusionner avec lui.

Axel de Velp

Juin 2005 (publié une première fois sur le site http://www.nautilus-anime.com)

1. « (…) the three fundamental Rules of Robotics (…) : One, a robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm. (…) Two, (…), a robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law. (…) And three, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws. » in Runaround in ASIMOV Isaac, The Complete Robot, London, Harper Collins Publisher, collect. Voyager, 1995, p. 269-270. (Nouvelle publiée pour la première fois in Astounding Science Fiction, mars 1942).

2. VILLIERS de l’ISLE-ADAM, L’Eve future, Paris, GF-Flammarion, 1992, p. 330-331.

3. Ibid., p. 333.

4. SUVILAY Bounthavy, « Dictionnaire mythologique appliqué », in AnimeLand Hors-Série #5 : Le petit monde de la Japanim’ et du Manga, juin 2003. p. 143.

5. Ibid. p. 149.

6. FREDERIC Louis, Le Japon, dictionnaire et civilisation, Paris, Editions Robert Laffont, collect. Bouquins, 2002, p. 73 (1ère édition 1996).

© 1995 MASAMUNE SHIROW LTD. / BANDAI VISUAL CO. LTD. /MANGA ENTERTAINMENT LTD. © 2005 Go Fish Pictures. Tous droits réservés. 2004 Shirow Masamune/KODANSHA – IC, ITNOOTD.